إسرائيل تجلب آلاف الهنود لتوطينهم شمال فلسطين المحتلة.. ما القصة؟

"لا تُقدَّم هذه الهجرات بوصفها حركات سكانية طبيعية فحسب، بل تُغلَّف بسرديات دينية من الكتاب المقدس"

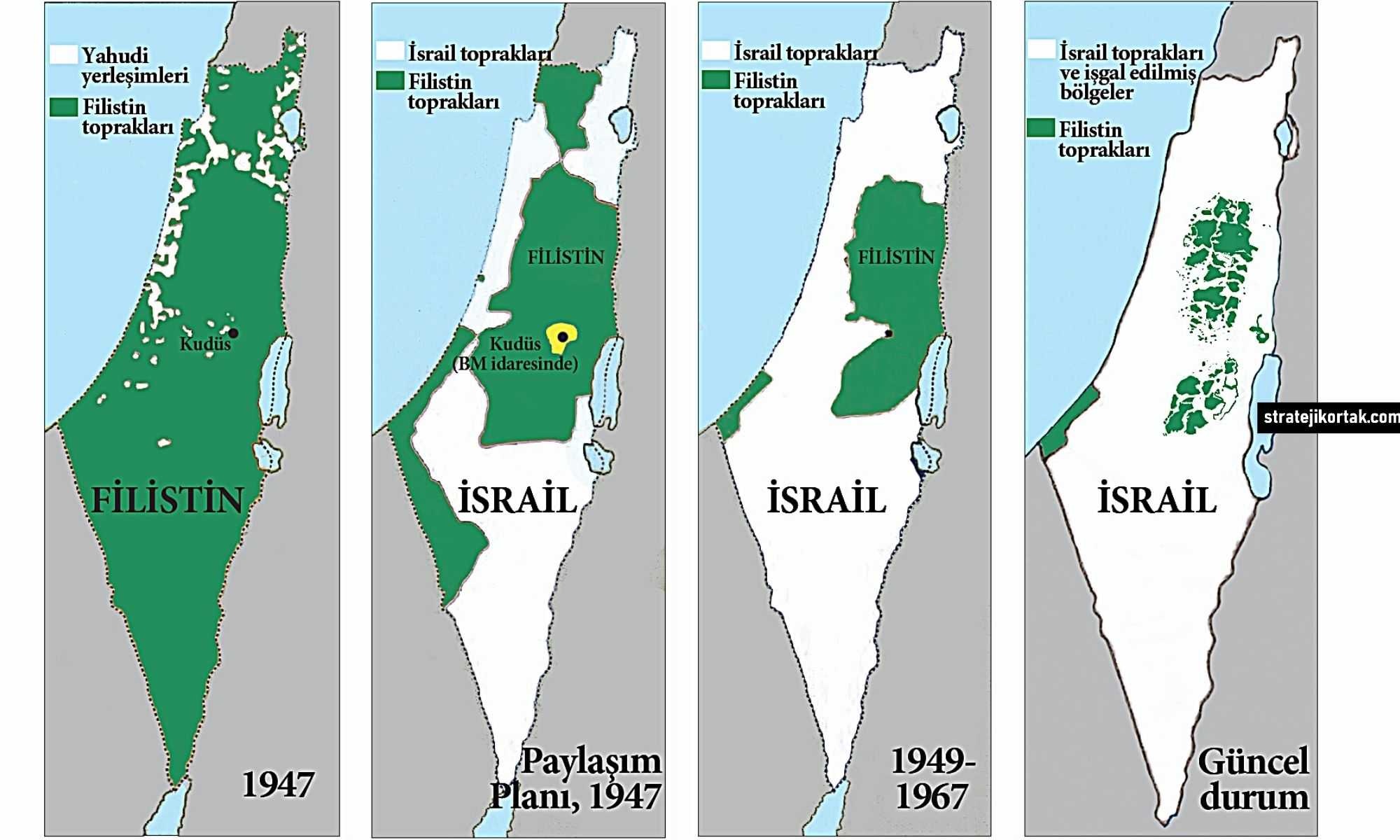

تعد الهندسة السكانية إحدى الأدوات المركزية التي اعتمدها الكيان الإسرائيلي منذ تأسيسه، لضمان السيطرة على الأرض وتعزيز هوية دولته المزعومة بوصفها “دولة يهودية”.

الكاتبة التركية “نيسليهان كوران” تقول في مقال نشرته بمركز “أورداف” التركي للدراسات، إنه لا يمكن فهم السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالهجرة والمواطنة والاستيطان بمعزل عن هذا الهدف البنيوي الذي يقوم على خلق أغلبية يهودية ديموغرافية في مساحة جغرافية تتسم أصلا بتنوّع قومي وديني، وعلى رأسه الوجود الفلسطيني التاريخي.

في هذا السياق تشكّل القوانين- لا سيما قانون العودة، إلى جانب سياسات الاستيطان- العمودَ الفقري لمشروع الهندسة السكانية الإسرائيلي.

هندسة سكانية

وأُقرّ قانون العودة عام 1950، أي بعد عامين فقط من إعلان قيام دولة إسرائيل، ليمنح أي شخص يُعرّف بأنه "يهودي" حق الهجرة الفورية إلى إسرائيل والحصول على المواطنة الكاملة.

ولا يقتصر هذا القانون على تسهيل الهجرة، بل يمنح المهاجر حقوقا مباشرة في الإقامة والاستيطان والعمل، ما يجعله أداة قانونية فعّالة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية للدولة.

ويقوم المنطق الأساسي لهذا القانون على ضمان تكوين أغلبية يهودية مستدامة في فلسطين التاريخية.

من هنا، يصبح معيار "اليهودية" هو المحدِّد الحاسم للحق في العودة، لا الارتباط التاريخي أو الجغرافي بالأرض.

وبهذا، يُكتفى بإثبات انتماء الفرد لليهودية، أو حتى استعداده للانتماء إليها، كي يُدرج ضمن نطاق القانون.

في المقابل، تُقابل المطالب الفلسطينية بالعودة المستندة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بالرفض القاطع، بحجة أنها تشكّل خطرا ديموغرافيا على "الطابع اليهودي للدولة".

ويكشف هذا التناقض الصارخ عن طبيعة السياسات الإسرائيلية القائمة على تمييز بنيوي: فبينما يُسمح لشخص لم تطأ قدمه هذه الأرض يوما، ولم تربطه بها أي علاقة تاريخية أو ثقافية، بالحصول على المواطنة لمجرد كونه يهوديا، يُحرم الفلسطيني الذي عاش أجداده على هذه الأرض لقرون من حق العودة إليها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة موجات هجرة إلى إسرائيل تتكوّن في معظمها من جماعات ومجتمعات غير أوروبية، لا تمتلك ارتباطا تاريخيا مباشرا بفلسطين، لكنها تُدرج ضمن الإطار الأيديولوجي الصهيوني عبر خطاب "القبائل الضائعة".

ويبرز في هذا السياق مثال جماعة “بني مناشيه” التي تعيش في شمال شرق الهند، لا سيما في ولايتي مانيبور وميزورام.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لنقل جميع أفراد هذه الجماعة، البالغ عددهم نحو 5800 شخص إلى إسرائيل بحلول عام 2030، ومنحهم صفة "القبيلة الضائعة" العائدة إلى أرض الميعاد.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنّها جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في مناطق محددة، لا سيما المناطق الحدودية والشمالية.

وقد خُصّصت ميزانيات ضخمة لدمج هؤلاء المهاجرين؛ حيث شملت الدعم المالي، وتعليم اللغة العبرية، والتوجيه المهني، والسكن المؤقت، والبرامج الاجتماعية والدينية.

فعلى سبيل المثال، بلغت الميزانية المخصصة للموجة الأولى من الهجرة من الهند نحو 28 مليون دولار.

وقد وصف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي هذه الخطوة بأنها "قرار صهيوني لتعزيز شمال إسرائيل"، وذلك في إشارة واضحة إلى البعد الجيوسياسي للهجرة.

أسطورة الهجرة

ولا تُقدَّم هذه الهجرات بوصفها حركات سكانية طبيعية فحسب، بل تُغلَّف بسرديات دينية مستمدة من نصوص الكتاب المقدس، لا سيما فكرة "العودة من المنفى إلى أرض الميعاد".

وبذلك، تُضفى على الهجرة صبغة مقدسة، تجعلها جزءا من تحقيق نبوءات دينية، لا مجرد سياسة دولة حديثة.

إضافة إلى ذلك، يُعاد إدخال روايات عن جماعات "فُقدت" قبل نحو ثلاثة آلاف عام إلى المشهد التاريخي المعاصر، وذلك في محاولة لربط حاضر الدولة الصهيونية بماضٍ توراتي متخيَّل.

غير أن هذه الروايات تفتقر في معظمها إلى أدلة تاريخية أو أثرية حاسمة، ما يجعلها أقرب إلى بناء أيديولوجي يخدم أهدافا سياسية وديموغرافية.

ويُعتقد أن بني مناشيه ينتمون عرقيا إلى مجموعة التبت–بورما، وهم يؤمنون بأنهم من نسل سبط مناشيه، أحد الأسباط العشرة الذين نُفُوا في القرن الثامن قبل الميلاد. غير أن هذا الاعتقاد لم يبرز بشكل واضح إلا منذ ثمانينيات القرن العشرين.

في الأصل، كان كثير من أفراد هذه الجماعة يعتنقون معتقدات روحانية تقليدية، قبل أن يتأثروا بنشاط مكثف لمنظمات تبشيرية مسيحية، مثل "الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود" وجمعيات بروتستانتية ومسيحيين مسيانيين.

وقد أسهم هذا النشاط في تحوّلهم أولا إلى المسيحية، ثم لاحقا إلى اليهودية. وتُعد هذه الخلفية التبشيرية عنصرا مهما لفهم طبيعة تحوّلاتهم الدينية.

ورغم ادعاء انتمائهم اليهودي يُطلب من أفراد بني مناشيه، عند وصولهم إلى إسرائيل، الخضوع لتحوّل ديني رسمي إلى اليهودية الأرثوذكسية، ما يطرح تناقضا جوهريا: فالمجتمع الذي جرى جلبه بدعوى أنه يهودي، يُعامل في الواقع بوصفه غير يهودي بالكامل، ولا يُمنح القبول إلا بعد التحوّل الديني.

وحالة بني مناشيه تشبه إلى حد بعيد تجربة بيتا إسرائيل الإثيوبيين، الذين نُقلوا إلى إسرائيل منذ ثمانينيات القرن العشرين بدعوى انتمائهم إلى سبط دان. ومعهم تكون إسرائيل قد "عثرت" على قبيلتين ضائعتين من بني إسرائيل، وفق السردية الصهيونية.

غير أن هذه الجماعات، رغم الاعتراف بها سياسيا، لا تزال تواجه شكوكا دينية واجتماعية داخل المجتمع اليهودي، وتضطر إلى إثبات "يهوديتها" عبر التحوّل الديني والاندماج القسري في النموذج الصهيوني السائد.

وما يجعل هذه الجماعات اليوم جزءا من النسيج السكاني الإسرائيلي ليس إثبات أصولها التاريخية، بل الحاجة الديموغرافية للدولة، في ظل عزوف قطاعات من اليهود الغربيين عن الهجرة إلى إسرائيل.

أبعاد سياسية وديموغرافية

ويعتمد نموذج "المستوطن المستورَد" على استقطاب مجتمعات تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، في دول مثل الهند وإثيوبيا واليمن؛ حيث الفقر والمجاعة والحروب الأهلية.

ثمّ تقديم الهجرة لهم بوصفها فرصة للنجاة وتحسين شروط الحياة. وغالبا ما يُعاد توطين هؤلاء المهاجرين في مناطق حدودية أو غير مستقرة، بعيدا عن المراكز الحضرية، وداخل تجمعات عربية فلسطينية أو قريبة منها، ما يمنح الهجرة بعدا أمنيا واستيطانيا واضحا.

وتبقى يهودية هؤلاء المهاجرين موضع تشكيك دائم، ما يفرض عليهم الخضوع لأحكام الشريعة اليهودية كي يُعترف بهم قانونيا ودينيا.

بذلك يمكن القول إن الصهيونية لا تكتفي بجلب جماعات غير يهودية إلى المنطقة، بل تعمل لاحقاً على "تصنيع" يهوديتها، في عملية يمكن وصفها بأنها شكل من أشكال التبشير السياسي–الديني.

وعلقت الكاتبة: إن الهندسة السكانية التي تمارسها إسرائيل اليوم لا يمكن فهمها بوصفها مسألة دينية فحسب.

فهي في جوهرها مشروع سياسي وديموغرافي طويل الأمد، يستخدم القانون والدين والأسطورة أدواتٍ لإعادة تشكيل الواقع السكاني، على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين.

ومع أن خطاب "القبائل الضائعة" قد يبدو، في الظاهر، حلا مرحليا لتعزيز الأغلبية اليهودية، إلا أنه يحمل في طياته بذور توترات مستقبلية داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، سواء على أساس العرق أو الدين أو الهوية.

من هنا، تظل هذه السياسات موضوعا مفتوحا للنقاش، ليس فقط بوصفها قضية دينية، بل كإحدى أكثر قضايا الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي تعقيدا وخطورة.